キラリかがやく 東陵っ子

学習用端末(タブレット)に慣れてきました(1年生)

1年生も学習用端末(タブレット)を使うことに慣れてきました。先生、6年生、市教育研究センターの先生方に教わったことを身に着けてきました。夏休み中も、家でタブレットを使って勉強します。家でも自信を持って使えるように、練習を重ねています。

第2回クラブ(4~6年)

第2回目のクラブがありました。科学クラブとお茶クラブは、昨年度に引き続き、ゲストティーチャーの先生にご協力いただいています。科学クラブは、ブーメランづくりをしていました。

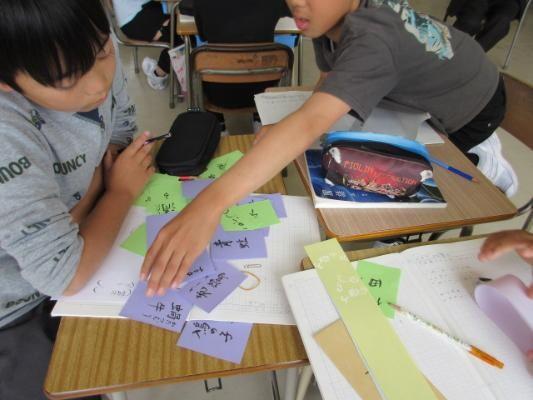

第1回学校会議(3~6年)

7月3日、3年生~6年生が学校会議に参加しました。話し合うテーマは「悪口をなくすには」です。6年生が全校児童にアンケートをとったところ、どのクラスでも「悪口」によるトラブルがあることがわかりました。会議は、縦割りグループごとのアイスブレークに始まり、6年生からのアンケート結果の発表、6年生がつくった劇の視聴、グループごとの意見交換、発表と進みました。最後に、悪口をなくすための目標を設定しました。会議に参加し、自分の意見を持ちそれを書いたり話したりすることは、子ども達にとって意義深いことであったと思います。企画・運営してくれた6年生の姿もとても素敵でした。

家庭科(5年生)

手縫いの基本を学習中。玉結び、玉止めに苦戦しながらも根気よく取り組み、少しずつできるようになってきました。

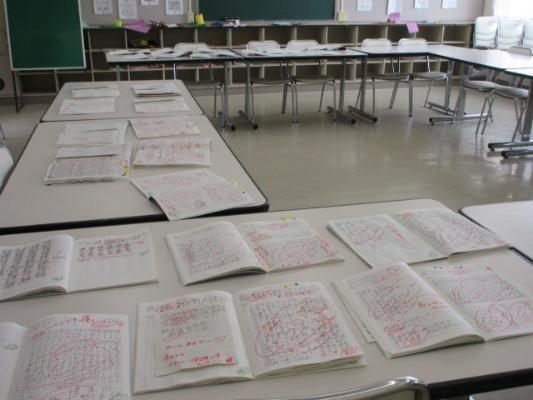

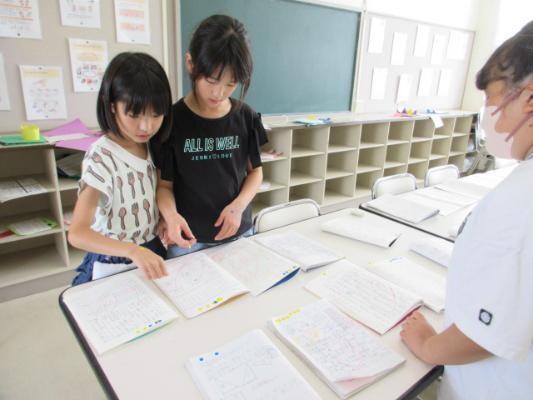

自学コンテスト(4~6年)

2回目の自学コンテストを実施しました。ランチルームに4~6年の自学ノートを並べます。「大事なことがわかりやすく書いてあるノート」「内容を考えて書いてあるノート」にシールを貼って投票します。みんなのノートを見ることで、頑張りを認め合い、良いノートをお手本にして更に中身の濃い自学を進めるきっかけにしてほしいと思います。

器械運動教室:鉄棒(3・4年生)

K‘s体操クラブの方から鉄棒の指導をしていただきました。鉄棒が上手になるコツや練習方法を教えていただき、みんな一生懸命技の習得に励んでいました。1学期末まで体育館に鉄棒を設置しているので、体育の授業だけでなく長休みや昼休みにも鉄棒に触れ、できる技が増えるといいですね。

ぐんぐん育ているよアサガオ(1年生)

1年生が育てているアサガオ。先週あたりから花が咲き始めました。まだ花が咲いていない子は残念そうにしていますが、つるの長さを自分の身長と比べてアサガオの生長を実感したり、小さなつぼみを見つけて嬉しそうにしたりしていました。今日は、観察カードを描きました。

水のキャラバン隊(4年生)

4年生の社会科では水道の水について学習します。今日は、管工事組合の方々が、水道の水がどのように生まれて運ばれて使用されるのかを教えてくださいました。体育館に水道設備の模型が設置され、4年生の子ども達は、目を輝かせて学習していました。水を大切にしたいという思いを高めていたようです。

自分達で進める授業(6年生)

6年生の国語の説明文の授業。自分たちで授業を進めている場面です。段落の中心になる文について意見を出し合っていました。それぞれが自分の考えを明確にしたあと、なぜその文を選んだのか話し合ってました。

保健指導「体幹をきたえよう」(2年生)

今年の保健体育の取組として「よい姿勢を保持するために体幹を鍛える」ことに力を入れています。椅子に座ってできる体幹トレーニングを教えてもらいました。

こども園訪問(4年 福祉の学習)

4年生が総合的な学習の時間に、わかばにしかるみこども園を訪問しました。今日は、2回目の訪問です。園児に楽しんでもらおうとグループごとに遊びのコーナーを準備しました。

廊下の汚れ落とし

廊下にワックスをかけるため、3年生以上で汚れ落としをしました。自分たちが使っているところを自分達の手できれいにすることは大切なことです。

図書ボランティアさんの読み聞かせ

朝の東陵っ子タイム、今年も図書ボランティアさんによる読み聞かせがあります。短い時間なので、きっと本を選ぶのにご苦労をされていると思うのですが、毎回子ども達は、読み聞かせに引き込まれています。

アサガオの支柱を立てたよ(1・2年生)

1年生が育てているアサガオがずいぶん大きくなり、つるも伸びてきました。そこで、1年生は2年生のサポートを受けながら支柱を立てることになりました。2年生のサポートが心強く、無事支柱を立てることができました。

外国語活動(3年生)

3年生から始まる「外国語活動」の授業。英語を使った短いやりとりを相手を変えながら何度も繰り返していました。楽しそうな笑顔があちこちで見られました。

4年図工(木を描く)

4年生は、図工の学習で「木」の絵を描き始めました。学校の前庭には、たくさんの樹木があります。それぞれ気に入った木を見つけ、のびのびと描いていました。普段、何気なく目にしている木も描くためにじっくり見つめると、様々な発見があったようです。

みどり号

月に2回、移動図書館「みどり号」が学校にやってきます。1年生は、素早く体操服に着替え、みどり号で本を借ります。学校の図書室にはない本がみどり号で見つかります。今日は、みどり号のおじさんが本を借りた人とじゃんけんをしてくれ、シールもくださいました。次回のみどり号も待ち遠しいですね。

臨時全校集会

臨時の全校集会をしました。東部児童センターで安全に気持ちよく遊ぶための話を聞きました。本校の児童そして地域の方々にとって大事な施設です。一人ひとりがルールを守って安全に互いに気持ちよく使えるようになってほしいです。

縦割りミニ運動会

今年度第1回目の児童集会として『縦割りミニ運動会』をしました。運営委員と6年生が企画・運営し、会を開いてくれました。どの学年も楽しめる楽しい会になりました。会の後は、運動場に出て全校児童の集合写真を撮ってもらいました。この写真は7月発行の育友会広報に載ります。

歯みがき教室(1年生)

学校歯科医の野田先生と歯科衛生士さんのご協力のもと、1年生の歯磨き教室を開催しました。染め出し液を塗ってもらい、うがいをした後、手鏡を見て赤く染まっている場所をワークシートに記入。染め出し液が残った場所を歯ブラシで磨きました。自分の磨き残しやすい場所を自覚することができました。今後の歯磨きに生かしていってほしいです。

ランチミーティング(運営委員会)

16日(月)に「縦割りミニ運動会」を行います。児童会運営委員会のメンバーは、給食を食べながら、そのための準備をしていました。初めての企画なので、運営する方も参加するみんなもドキドキワクワクしている様子です。

小松商業高校へ(3年生)

総合的な学習の時間に「町紹介」の学習に取り組んでいる3年生。今日は、小松商業高校へ行き、高校生に学校案内をしてもらったり、学校のすてきなところをインタビューしたりしました。高校生のお兄さんお姉さんたちは、3年生にやさしくわかりやすく教えてくれました。

お話宅配便(1,2年生)

今日、「お話宅配便」の方々が1・2年生にお話や紙芝居などをしてくださいました。1・2年生のみんなは、目をキラキラさせながら集中して聞き入っていました。たくさんの本も持ってきてくださり、6月末まで読むことができます。

ダンス教室(6月2日~4日)

ダンス会社「演舞麗夢」から4名のダンサーの方々が来てくださいました。子ども達は、ダンサーさん達のご指導に引き込まれ、生き生きとした表情でダンスを学びました。どの学年も3日間の間に4時間ずつダンスを教えてもらうことになっています。

防犯教室

本日、防犯教室(不審者対応避難訓練)を行いました。授業中に不審者が学校に入ったことを想定しての訓練をしました。子ども達は、緊張感を持って、避難することができました。避難した後、小松警察署のお巡りさんから、外で不審者に遭ったときの行動の仕方を教わりました。

俳句の学習(5年生)

小松市俳文学協会の田中さんと有賀さんに俳句の授業をしていただきました。子ども達は、これまでも俳句をつくってきていますが、今日は、俳句の専門の先生から俳句の作り方を教わりました。身の回りの様々なものに関心を寄せて、自分なりの言葉で表現することの面白さを感じ取ってくれたらと思います。今週の金曜日には3年生と6年生も田中さん・有賀さんから学びます。

合宿(5・6年生)

5月22日、23日に大杉みどりの里で合宿をしました。様々なことを体験を通して学ぶとともに、活動を通して仲間との絆も深め合った2日間でした。

みどり号

今日から1年生も、みどり号で本を借りることができるようになりました。今日は、市内中学校の生徒が職場体験としてみどり号の貸出業務をしていました。借りる時の「お願いします」借りた後の「ありがとうございました。」も上手に言えていました。これからも、たくさんの本と出合ってくださいね。

あいさつ運動(民生委員さんと)

毎年、この時期は、民生委員の方々が児童玄関前で挨拶運動をしてくださいます。児童会の子ども達も一緒に挨拶運動をしています。1年の間に、中海中学校の生徒と一緒に行う挨拶運動もあります。東陵式あいさつが定着し、挨拶するのが当たり前の東陵っ子に育っていってほしいです。

人権の花(4年生)

今年度、東陵学校は「人権の花」運動実施校になりました。全校を代表して4年生が取り組みを担当してくれます。活動の初めとして、小松市人権擁護委員の方々6名にご来校いただき「人権の花贈呈式」を行いました。贈呈式の後、プランターに花苗を植えました。花を大事に育てる活動を通して、自分も周りの人も大事にする人権意識の高い東陵っ子に育っていってほしいと願っています。

田植え(5年)

地域の杉本さん・伊藤さんのご指導のもと、5年生が田植え体験をしました。最初はなかなか田んぼに入れずにいましたが、いったん入ってしまうと楽しそうに次々と苗を植えていました。今後は、苗の観察をしたり、米作りについて調べ学習を進めたりと学習を進めていきます。

交通安全教室

あいにくの雨で1・2年生の歩行訓練、3・5年生の自転車実地訓練は実施できませんでしたが、体育館で小松警察署交通課の方から交通安全の話を聞いたり、安全な自転車の乗り方についてのDVDを視聴したりしました。子ども達は、改めて自転車事故の怖さを感じ取っていたようです。明日から大型連休に入りますが、くれぐれも交通事故に遭わないよう安全なお休みを過ごしてほしいものです。

1年生と6年生の交流会

6年生が1年生との交流会を企画してくれました。6年生が大好きな1年生にとって楽しい1時間となりました。また、6年生にとっても、やさしいリーダーシップを発揮する機会となりました。今日の活動は、今後、縦割り活動としていごこちのいい学校づくりにつながっていきます。

5月全校集会(任命式)

今年度前期の委員会及び学級委員の任命式がありました。運営委員の児童が「いごこちのいい学校」という児童会目標をつくってくれました。各委員会の委員長が、それぞれの委員会のめあてとお願いを発表しました。「いごこちのいい」東陵小学校」をみんなの手でつくっていきましょう。

なかよしタイム(1・2年生)

生活科の学習で2年生が1年生に特別教室を案内しながらルールを教えたり、一緒にゲームをしたり、音読の発表を聞かせてあげたりしました。このような活動を通して、2年生はぐんぐん成長していきます。

初めての家庭科(5年生)”お茶を淹れよう”

5年生で初めて学ぶ家庭科の学習。今日は、緑茶の入れ方を学び、飲みました。丁寧に入れたお茶を味わっていました。

授業参観・育友会総会・学級懇談会

今年度第1回目の授業参観、育友会総会、学級懇談会を行いました。たくさんの保護者の方々にご参加いただき、感謝しています。

理科の勉強(3年)

3年生にとって理科は初めて学ぶ教科の一つです。今日の理科は、ダンゴムシの観察の仕方を学びます。そのために運動場でダンゴムシを捕まえシャーレに入れていました。今までなんとなく目にしていたダンゴムシを詳しく観察し、新しい発見がたくさんあったようです。

体育の授業(2年生)

快晴の中、2年生は運動場で体育の学習をしました。4月の体育は、どの学年も陸上運動の学習が中心です。みんな楽しそうにスタートダッシュの練習に取り組みました。

初めての給食(1年生)・町別子ども会と集団下校

今日は、1年生にとって初めての給食でした。配ぜん中は待ち遠しくてワクワクしている様子の1年生。「家のカレーと味ちがう。おいしいよ。」と嬉しそうに食べていました。

また、午後は今年一回目の「町別子ども会」がありました。新しいリーダーのもと、町の危険個所を確かめたり集団下校の仕方を確かめたりしました。1年生も本格的な学校生活が始まりました。

初めてのリコーダー(3年生)

3年生のリコーダーの学習が始まりました。昨年度11月のコンサートで演奏してくださった河岸さんがご指導してくださいました。3年生は、リコーダーのの扱い方や演奏の基本について教えてもらい、これからの音楽の授業を楽しみにしている様子でした

令和7年度スタート なかよし当番(1年生・6年生)

7日の始業式・入学式から3日目の今日、6年生による「なかよし当番」が始まりました。1年教室で朝の読み聞かせなどをします。4月末まで6年生が交代で1年生のために頑張ってくれます。初日の今日、1年生は、熱心に絵本の読み聞かせを聞いていました。

総合の発表(3年生)

ヤマメの飼育・放流を終えた3年生。今日は、ヤマメの学習で学んだことを1・2年生にワークショップ形式で発表しました。毎年、3年生がヤマメの卵を預かって育てることにしています。2年生は「3年生になったら、自分たちが頑張らないと。」という思いで聞いていたようです。

令和6年度卒業証書授与式

3月18日、6年生22名は学び舎を巣立ちました。下級生に慕われた6年生の今後益々の活躍を祈っています。ご臨席いただいた来賓の皆様、保護者の皆様、ありがとうございました。

下級生への引継ぎ

いよいよ明日は、卒業式。今日は予行練習の後、6年生から5年生への引継ぎセレモニーをしました。6年生からのバトンを5年生がしっかり受け継ぎ、よりよい学校にしていくことを誓いました。

ヤマメ稚魚の放流(3年生)

中海町「お茶用水」堰堤下で、ヤマメ稚魚放流イベントが行われました。12月に卵を預かり、3年生が3か月の間、大事に育ててきました。中海小学校と松東みどり学園の3年生と一緒に川に稚魚を放流しました。川の環境を守っていくことの大切さも学ぶことができました。

校地の樹木剪定作業(まちづくり協議会他)

8日(土)、東陵まちづくり協議会の主催で、地域活動ボランティアとして校地内の樹木の剪定及び切り落とした枝の撤去作業が行われました。各町内会、老人会等より総勢30名程の方々が集まってくださいました。通学路の歩道にせり出していたドウダンツツジも短く刈り込んでくださり、子ども達の通学の安全性が増しました。大変感謝しています。22日(土)にも続きの作業を予定しています。

中海中学校説明会(6年生)

5限目、中海中学校の生徒さんが6年生のために中学校生活について説明をしてくれました。また、今年は吹奏楽部の部員が生の演奏を聞かせてくれました。中学校生活への期待が膨らむ1時間になりました。

図書ボランティアさん

図書ボランティアさんの読み聞かせ、今日が本年度の最後の回でした。毎年6年生に、卒業のお祝いとして「能登ヒバのしおり」をプレゼントして下さいます。癒される香りのしおりを手に、

歌の練習(1~3年)

今日は、1~3年生が合同で音楽の勉強をしました。卒業式に歌う「スマイルアゲイン」と「校歌」の練習です。3年生の音楽の授業を担当している鎌田先生の指導で、声の出し方や曲想の表現の仕方について学びました。卒業式までに自信を持って歌えるようになってほしいです。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

〒923-0825

石川県小松市西軽海町1-41

TEL (0761)47-0316

FAX (0761)47-4659

学校メールアドレス

e-touryo@kec.hakusan.ed.jp